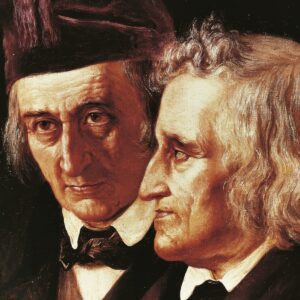

Se pensiamo all’immaginario fiabesco e cerchiamo di visualizzarci in un contesto tedesco; beh, a quel punto sarà abbastanza automatico ricordare le favole rielaborate dai fratelli Jacob e Wolhelm Grimm ma pochi sanno che il vero contributo che Jacob Grimm diede fu nell’ambito della filologia germanica.

I due fratelli, infatti, sono stati resi celebri proprio dalle fiabe, tipiche della tradizione teutonica, delle quali furono autori ma, in realtà, il loro vero grande contributo al mondo tedesco arrivò con la realizzazione del grande dizionario della lingua tedesca (iniziato dai Grimm e terminato 120 anni dopo), come anche aver scritto di mitologia tedesca. Eppure, il più grande apporto fu proprio di Jacob Grimm che pubblicò nella Deutsche Grammatik, vol. II, del 1822 alla presentazione di una legge che avrebbe permesso la definizione di ciò che si poteva considerare germanico e cosa no. Logicamente da un punto di vista linguistico.

Jacob Grimm definisce una legge (in suo onore chiamata, appunto, legge di Grimm) che permetterà di classificare le lingue germaniche. Dobbiamo fare uno sforzo ed immaginarci di trovarci in un tempo (l’800) di grande cambiamento e scoperta ma anche assolutamente incerto dal punto di vista linguistico e filologico. Ci troviamo, infatti, ancora in un tempo nel quale le definizioni linguistiche non erano ancora precise e non riuscivano a definire, ancora, in modo ineccepibile le regole che potessero fondare e definire le lingue stesse.

Prima e seconda legge di Grimm

Grimm stravolge ogni cosa quando, appunto, propone le sue due leggi. La prima di queste, detta anche Prima Rotazione Consonantica, tratta proprio del mutamento delle occlusive ed in particolare dice che si è verificato (in un tempo passato e non classificabile) una mutazione che, poi, per effetto domino, ha coinvolto una serie di mutamenti e che hanno determinato dei fonemi peculiari al mondo germanico. Prima di introdurre queste mutazioni va detto che al mondo germanico appartengono le lingue inglese, tedesca, olandese, le lingue scandinave…

Quali sono queste mutazioni:

-

Fricatizzazione delle occlusive sorde e scomparsa di quest’ultima serie con conseguente richiesta del sistema lingua di ripristinarle

-

Desonorizzazione delle occlusive sonore, ripristino delle occlusive sorde ma perdita della serie delle occlusive sonore

-

Deaspirazione delle occlusive sonore aspirate, ripristino delle occlusive sonore e perdita della serie delle occlusive sonore aspirate.

Proprio la prima serie di nuove occlusive è quella peculiarità che differenzia le lingue romanze (derivate dal latino, per esempio l’italiano) e una qualsiasi lingua germanica (per esempio l’inglese).

La seconda legge di Grimm è, invece, prerogativa dell’area alto tedesca (ovvero la parte inferiore) al di sotto della linea di Benrath che divide quest’area dalla zona settentrionale che, invece, non vede questa seconda mutazione.

Il metodo comparativo-ricostruttivo e l’apporto di Grimm

Grimm, perciò, fonda il sistema normativo di base sul quale un altro grandissimo linguista (Karl Lachmann) fonderà il suo metodo comparativo-ricostruttivo e con il quale (detto, appunto, metodo di Lachmann) sarà possibile classificare attraverso una comparazione capillare.

Il metodo di Lachmann è risultato essere il modello seguito, da quel momento in poi, per ogni tipo di ricostruzione; va spiegato che Lachmann lo userà soprattutto per classificare i testi e provare a tendere verso il testo originale perduto (l’archetipo). Come avrebbe potuto Lachmann concepire una comparazione ed un confronto se non avesse avuto le certezze consegnategli dagli studi di Grimm?